多中心型リンパ腫

犬や猫の病気の中でも「リンパ腫(りんぱしゅ)」は比較的よく見られる腫瘍(がん)の一つです。その中でも最も多いのが「多中心型リンパ腫」と呼ばれるタイプです。

今回は、多中心型リンパ腫とはどんな病気なのか、症状や診断、治療方法、予後について飼い主さまに分かりやすく解説いたします。

【多中心型リンパ腫とは?】

リンパ腫は血液の中の「リンパ球」という免疫を担う細胞が腫瘍化することで起こる病気です。リンパ球は体のあちこちにある「リンパ節」に集まっています。

多中心型リンパ腫は、その名の通り「全身のリンパ節に広がるタイプ」のリンパ腫です。特に犬で多く、猫でも見られることがあります。リンパ節は首やわきの下、股のつけ根、体の奥(胸やお腹の中)など全身に存在するため、多中心型リンパ腫は全身性の病気として進行します。

【症状】

飼い主さまが最初に気づくことが多いのは「リンパ節の腫れ」です。

下顎リンパ節(あごの付け根あたり)、浅頚リンパ節(首の付け根あたり)、腋窩リンパ節(前足の付け根あたり)膝下リンパ節(膝の後ろあたり)などを触るとコリコリしたしこりのように大きくなっていることがあります。

その他に見られる症状は以下のようなものです。

・元気がなくなる

・食欲が落ちる

・体重が減ってくる

・発熱する

・嘔吐や下痢をする

進行すると、肝臓や脾臓、骨髄などにも広がり、貧血や出血、免疫力低下による感染症などを引き起こすことがあります。

【診断】

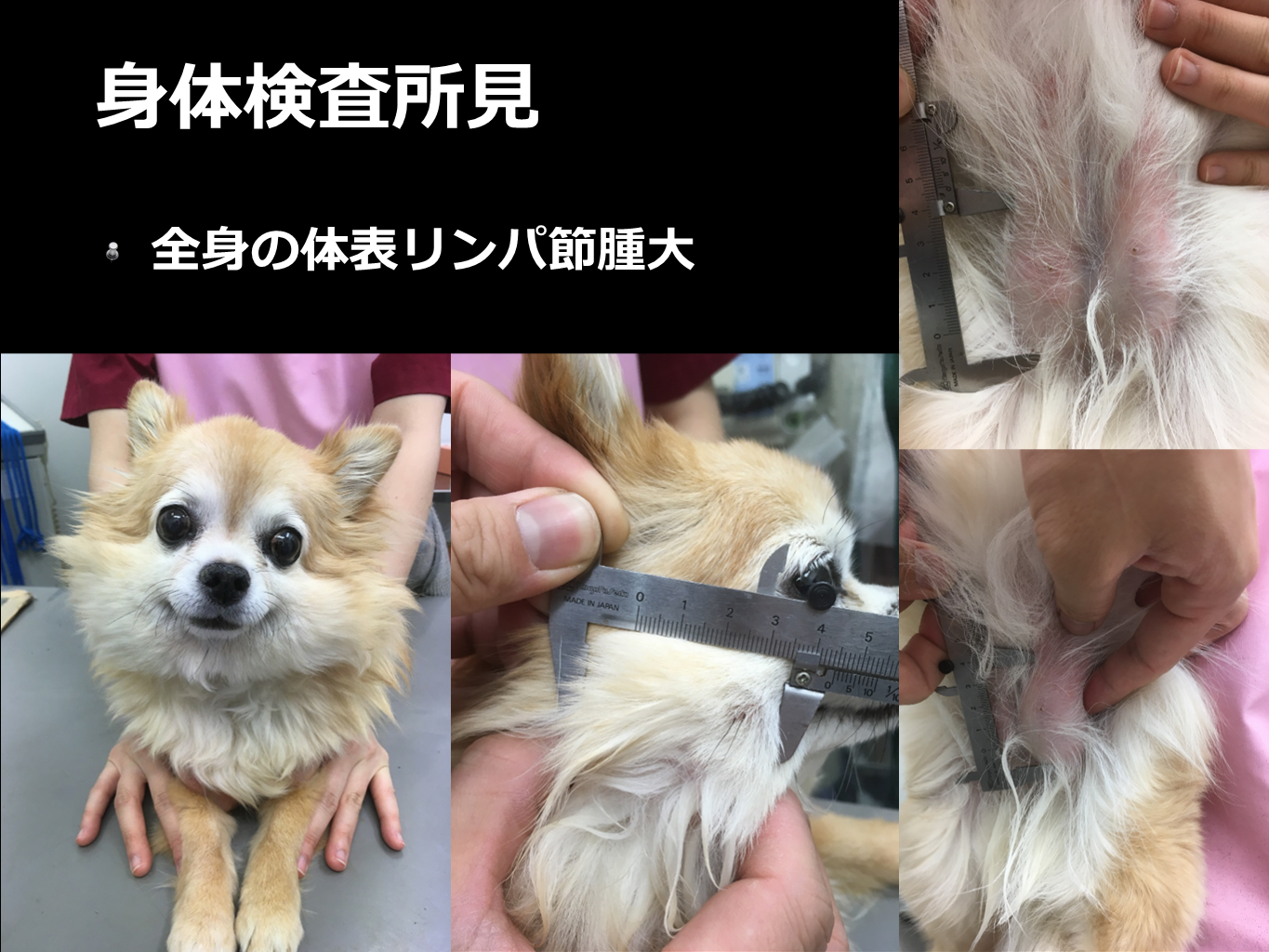

リンパ腫を疑った場合、まずは体表のリンパ節を触診で確認します。

その後、確定診断のためには以下のような検査を行います。

・細胞診:細い針でリンパ節から細胞を採取し、顕微鏡で確認します。短時間で結果が出ることが多く、第一選択となります。

・組織生検:より詳しい診断やリンパ腫の型や悪性度を知るために行います。

・血液検査・レントゲン・超音波検査:腫瘍の広がりや全身状態を評価します。

・骨髄検査:進行度を調べる場合に行われることもあります。

これらの検査により「病期(ステージ)」を判定し、治療方針を決めていきます。

【治療】

多中心型リンパ腫の治療の基本は 抗がん剤(化学療法) です。

一般的には、単剤治療より多剤併用プロトコル(複数の抗がん剤を組み合わせた治療)の方が、治療成績がいいとされています。

・多剤併用プロトコル:

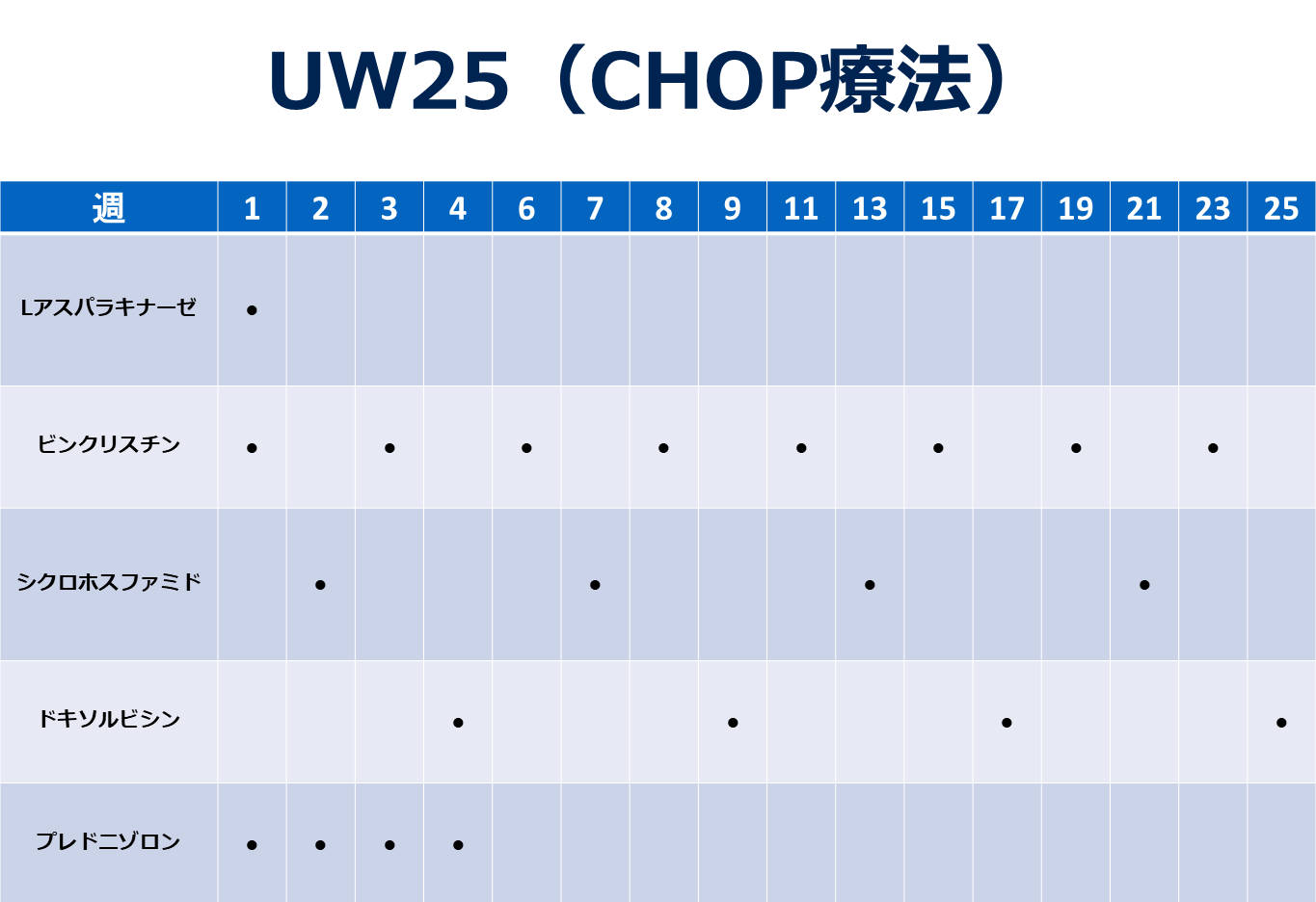

複数の種類の抗がん剤を組み合わせて使用する方法です。犬のリンパ腫では「CHOP療法」と呼ばれるプロトコルがよく使われ、最も効果が期待できます。

・単剤療法・ステロイド療法

複数の抗がん剤を使うのが難しい場合、1種類の薬やステロイド(プレドニゾロン)だけを使用することもあります。ただし効果は限定的で、長期的な延命は難しい傾向があります。

治療の目的は「根治」よりも「寛解(かんかい)=腫瘍の活動を抑えて症状をなくすこと」です。

寛解が得られると生活の質(QOL)が大きく改善され、元気や食欲が戻ります。

【副作用について】

「抗がん剤」と聞くと強い副作用を心配される飼い主さまも多いと思います。

人のがん治療に比べて、犬や猫で使う抗がん剤は 生活の質を重視 して投与量を調整するため、副作用は比較的軽く抑えられます。

よく見られる副作用は以下のようなものです。

・骨髄抑制:一時的な白血球減少(免疫力低下)など

・消化器症状:食欲不振、嘔吐・下痢など

・脱毛

これらは投薬のスケジュールやお薬でコントロールできることが多いです。

【予後】

犬の多中心型リンパ腫の場合、CHOP療法などの多剤併用プロトコルを用いると、約8割の子で一時的な寛解が得られるとされています。

・平均的な生存期間は 約1年 前後(一部の子では 2年以上 生きることもあります)

・治療を行わない場合、数週間~数か月で症状が進行することが多いです。

猫のリンパ腫はタイプによって反応が異なりますが、多中心型は犬より治療成績がやや劣る傾向にあります。

【まとめ】

多中心型リンパ腫は犬や猫でよく見られる腫瘍で、全身のリンパ節に広がる病気です。早期に発見して治療を開始することで、生活の質を保ちながら長く一緒に過ごせる可能性が高まります。

「首やあごの下にしこりがある」「最近元気がない、体重が減ってきた」など気になる症状があれば、早めに動物病院にご相談ください。

【症例】

・14歳、チワワ

主訴;体表リンパ節が腫れている

治療:多剤併用プロトコル(UW25)

経過:抗がん剤治療にて寛解した。その後も4年以上の生存を認めた。